di Lucia Barsocchi

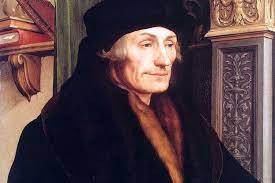

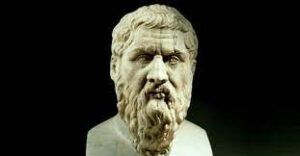

La Repubblica è un’opera filosofica scritta sotto forma di dialogo tra il 380 e il 370 a.C dal filosofo greco Platone, allievo di Socrate e nato nel 427 ad Atene, il quale pose le basi del pensiero filosofico occidentale. Il dialogo avviene tra Socrate, che dopo aver assistito alle feste Bendidie viene raggiunto da alcuni amici che lo invitano a casa di Cefalo. Socrate rappresenta la voce del pensiero di Platone e la conversazione avviene tra lui, Trasimaco, Cefalo, Glaucone, Polemarco e Adimanto. Questo libro è suddiviso in dieci libri (o capitoli) che principalmente trattano l’argomento dello stato ideale secondo Platone: cioè la convivenza armonica tra cittadini e governanti basata sulla giustizia.

“E dunque, io affermo che la giustizia altro non è se non ciò che giova al più forte” Questa è la definizione di giustizia secondo il sofista Trasimaco, espressa nel capitolo primo. Trasimaco sta quindi affermando che la giustizia è ciò che è utile al più forte quando egli è capace di valutare al meglio ciò che è utile. Mi ha colpito particolarmente la risposta di Socrate, che obietta che a ciò contraddice proprio quanto avviene nelle scienze: se consideriamo la politica una tecnica o un’arte, ogni arte cerca l’utile di colui a cui si applica, ad esempio la medicina cura i corpi per il loro vantaggio, non certo per il proprio.

“Non lodano la giustizia in sé, ma la buona reputazione che ne consegue, giacché, ficcandovi dentro la buona reputazione che il giusto gode presso gli dei, sanno parlare d’infiniti beni che, a detta loro, gli dei largiscono ai santi”. Credo che questo passo nel libro secondo sia assolutamente vero: coloro che praticano la giustizia, la praticano controvoglia come una necessità, soltanto per ricavarne la buona reputazione che ne consegue, specialmente la buona reputazione tra gli dei, che li premieranno per le loro ‘buone azioni’ e il loro ‘comportarsi giustamente’. Infatti, appena essi colgono l’occasione per commettere un’ingiustizia, spesso e volentieri piuttosto conveniente, la commettono passando comunque per uomini corretti. Credo che questo sia un fenomeno estremamente comune anche al giorno d’oggi; non sono d’accordo che questo si applichi per tutti come afferma invece Adimanto, ma sono sicura che sia così per una buona parte delle persone. In generale, penso che gran parte della gente operi nel bene solo per ricevere qualcosa in cambio, anche non necessariamente materiale. Leggi tutto “Chi ci governa dovrebbe saper usare bene la ragione”